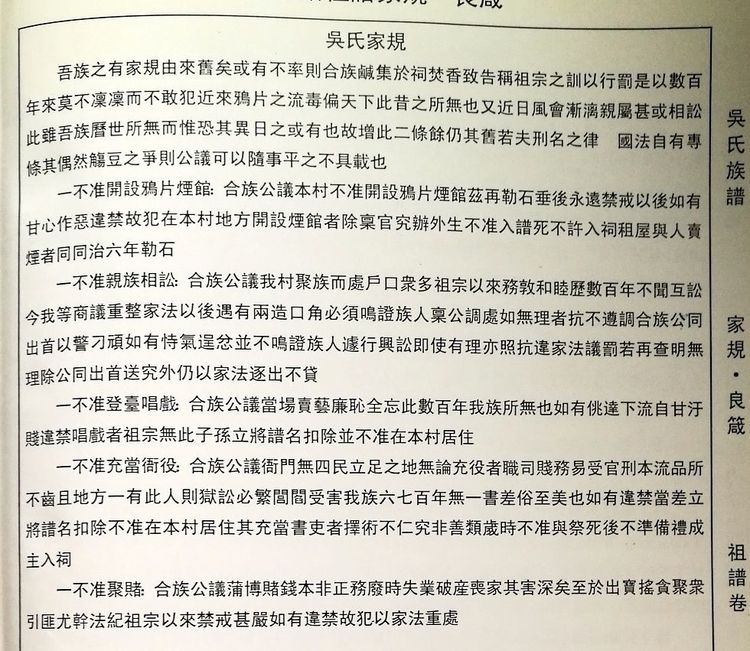

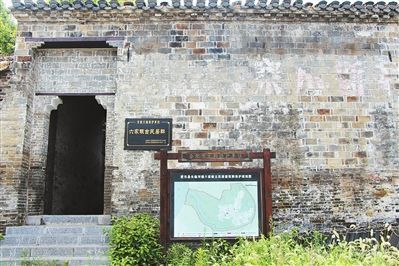

小时候曾听长辈们说,吴氏族规家法甚严。族人如有违反家规者,轻则自家惩戒,重则开祠堂门,合族焚香告祖,按族规严惩。这次修谱,果然看到祖谱上记载的家法、居家箴言,以及义仓制度等内容。这些族规家法带有明显的时代特征,反映了当时的社会现象和人们的价值观念。下面摘选几段:

同治六年(1867年)族谱上增加五条家法。

1. 不准开设鸦片烟馆,

2.不准亲族相讼,

3.不准登台唱戏,

4.不准充当衙役,

5.不准聚赌。

对于违反******条的惩罚措施最严,家法写道:“以后如有甘心作恶,违禁故犯,在本村地方开设烟馆者,除禀官究办外,生不准入谱,死不许入祠,租屋者与卖烟者同。”

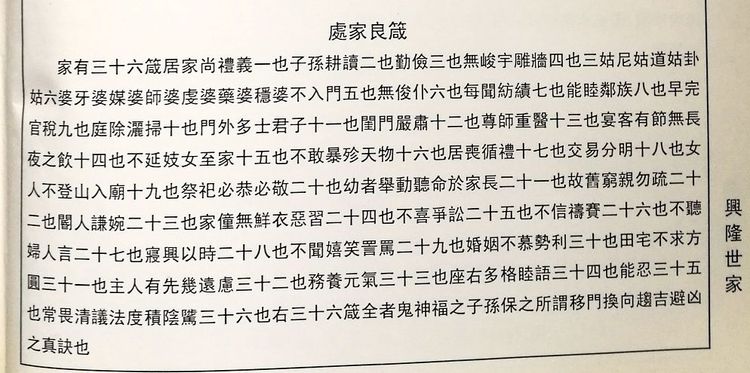

除了吴氏家规,族谱上还有“处家三十六箴言”

1.尚礼仪,2.子孙耕读,3.勤俭,4.无峻宇雕墙,5.姑尼姑道卦姑六婆牙婆媒婆师婆虔婆药婆稳婆不入门,6.无俊仆,7.每闻纺绩,8.能睦邻族,9.早完官税,10.庭除洒扫,11. 外多士君子,12.闺门严肃,13.尊师重医,14.宴客有节无长夜之饮,15.不延妓女至家,16.不敢暴殄天物,17.居丧循礼,18.交易分明,19.女人不登山入庙,20.祭祀毕恭毕敬,21.幼者举动听命于家长,22.故旧穷亲勿疏,23.閽人谦婉,24.家僮无鲜衣恶习,25.不喜争讼,26.不言祷赛,27.不听妇人言,28寝兴以时,29.不闻嬉笑詈骂,30.婚姻不慕势利,31.田宅不求方圆,32.主人有先几远虑,33.务养元气,34.座右多格睦语,35.能忍,36.常畏清议法度积阴骘。

右三十六箴全者,鬼神福之子孙,保之所谓移门换向,趋吉避凶之真诀也。

中国封建社会实施宗法制度。家法、族规是国法的重要补充。读者不难发现,以上规定都是基于封建社会的伦理道德,有些在现代社会仍然适用,有些早已过时,有些则是精神枷锁。这些家法、箴言带有明显的父权家长制,对女性的限制最多,有悖人之常情。其实,这些家规、箴言也不是人人遵守。如果按照家法规定,就不会出现下面两位吴氏女子。通过这次修谱,我才了解到她们的事迹。这一集就讲讲她们的故事。

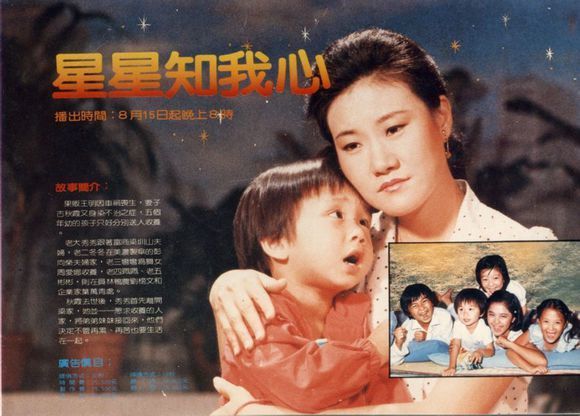

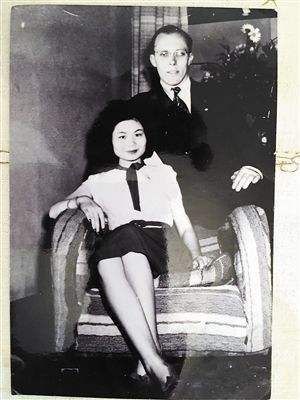

先请看一张照片。相信很多人对她的面孔并不陌生。她就是30多年前,曾经风靡祖国大陆的台湾电视连续剧《星星知我心》中母亲的扮演者台湾女星吴静娴。她的老家就是六家畈。如果按照家法"不准登台唱戏,那怎么会有后来的歌星影星吴静娴?

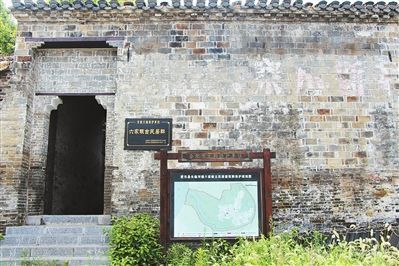

另一名六家畈吴氏女儿的故事更富传奇色彩。她叫吴世珊,1921年生于六家畈,1946年赴美定居。关于她的故事多家媒体和报刊都有过报道。这里根据媒体文章,简要汇编,作个介绍。

吴世珊是旅美加安徽同乡会名誉会长,曾在纽约成立过一家“巢湖公司”,2003年获得“合肥市荣誉市民”称号。美国人赞扬吴世珊为“纽约的中国奇女子”、“美国的雷锋”。她先后荣获纽约市约克大学人文奖、纽约市少数民族奖、纽约市荣誉市民奖、纽约市无名英雄奖和杜威大学人类服务奖、华人策画会服务奖。1987年,她又成为******位荣获全美妇女会颁发的苏珊 安东尼奖的华裔妇女。

吴世珊的祖父是前清翰林。大伯吴中英曾任过段祺瑞的秘书、安徽军政司司长,并代理过都督;父亲吴中流是安徽省和甘肃省当年颇有名气的官员;三叔吴光杰,留学德国,曾做过驻德武官。吴世珊的弟弟正是这次主持修谱的吴世勋先生。

吴世珊的弟弟,吴世勋先生夫妇 (2004)

吴世珊出生名门,童年生活富足而快乐。她跟着三叔学骑马、游泳、跳舞、弹钢琴,在当年还很封闭的合肥城乡,这样聪明伶俐、多才多艺且活泼时尚的女孩子实属凤毛麟角。1928年,张治中将军创办六年制小学黄麓学校,吴世珊缠着父亲的好友张治中要上师范,因为年龄太小,张治中只好让她顶着姐姐的名字报到入学。然而,此时的吴世珊不仅聪慧开放,勇于追求和进取,而且个性中带有叛逆,好打抱不平,同情穷人。11岁时,她在张治中的支持和鼓励下,登台演讲《妇女十大自由》,******条就讲到婚姻自由。

幸而到了吴世珊出生的时候,时代变了。要不然她的言行与吴氏居家箴言中的两条: 12.闺门严肃,19.女人不登山入庙”也都格格不入。

然而,吴世珊也很不幸。1937年“八·一三”淞沪抗战开始后不久,日军频繁空袭合肥,吴世珊的伯伯和父亲扛起大旗保家守闾。但是却惨遭国民党派系斗争的黑手,1938年初,被主政安徽的桂系将领杀害。此时,吴世珊家破人亡,沦为“弃儿”,但她矢志不移,于16岁在战乱中踏上求学之路,和庐州中学的师生们一起西行,开始了颠沛流离的生活。在最困难的日子里,吴世珊写信给老世叔张治中,诉说心中的冤屈和时下的困难。张治中回信对吴世珊慰勉有加,还附寄来大洋。就这样,一路走一路读书,她艰难地念完了中学,后来,她考入重庆国立社会教育学院社会事业行政系就读。

战时的陪都,有一批志愿来华协助中国抗日的美国飞行员,宋美龄经常为他们举行招待会,动员大学生们和他们联欢。舞会上,吴世珊邂逅了一位美国青年。1945年,他们在重庆举行了婚礼,成为轰动山城的一大新闻。抗战胜利后,1946年,吴世珊作为“战争新娘”随丈夫去了美国。

在那个时代,美国社会对华人和其他有色人种严重歧视。她外出找工作,屡屡碰壁。吴世珊生性倔强,勇于反抗。她意识到,既然来到了美国,就要融入这个社会,只有自尊自立自强,才能让社会认同自己。她想到,尽管华人在美国还是“二等公民”,但媒体对她这个中国娃娃(Chinese Doll)还是很感兴趣。她可以通过自己的努力,让美国人了解中国和中华文明。当她发现美国人特别喜欢弹钢琴,于是,自幼学过钢琴的她,自信地参加各种活动和聚会,为周围的人弹奏许多美国歌曲和一些中国名曲。熟悉的音乐拉近了不同民族的心灵距离,吴世珊的“钢琴友谊”得到了美国人的认同。在那些活动和聚会中,她还把从中国带来的工艺品、丝绸礼品送给与会者,向他们传播有着悠久历史的中华文明和文化。她热情、善良、气质高雅的打动了所有人,这个来自于古老国度但弹得一手好钢琴的中国女子,竟成了刚刚才诞生的电视媒体的追踪对象。媒体对吴世珊的关注和报道带来了广泛的影响力,周围的人对中国人的偏见被颠覆了,读者的来信更似雪片般飞来。从此,这个年轻的中国女性开始进入了美国主流社会。

吴世珊决定把自己的事业定为面向华人社会服务,她以超前的意识筹办起热线电话“吴阿姨热线”,那时她还未满30岁。自从“吴阿姨热线”开通,一下子穿越一个甲子也没间断。

从1949年以来,她的家成了旅馆,介绍来的、接纳来的、觅上门来的留学生来了走,走了来,她都把他们当作娘家来人悉心照顾。她的家不仅成了游子在异乡可以享受到温暖的地方,而且她发现和支持了一批华人青年才俊,许多人成功之后,知恩图报,回馈她的慈善事业。

1984年,她又成立“吴阿姨服务中心”,专为华人服务。只要涉及华人利益,大至诉诸法律,对簿公堂,小到鸡毛蒜皮的生活小事,她都无所不管,乐此不疲。美国崇尚法治,动辄打官司,吴世珊为保护华人的利益,常常亲自出庭。为了有效地解难答疑和代理诉讼,吴世珊不断学习,充实自己。她不满意于当年重庆两年半的大学生活,自谓“莫道桑榆晚,余霞尚满天”,忙里偷闲,开车赶课,挑灯夜读,终于在62岁时毕业于纽约的市立大学,拿到了心理学和哲学两个学位。

吴世珊说“拉人一把”是“吴阿姨服务中心”最主要的工作,我们每个人在人生道路上,都需要人拉一把的时候。她自谦地说,她做的这些事人人都可以做,但要做,就一定要付出爱心来做。很多有抱负的人只想做大官,而不肯去做“小事”。事实上做小事******比做大事重要,而很多为群众服务的小事累计起来,就成为很大的“事业”。她自己曾自勉道“做义务服务的人,只要一颗爱人之心没变,她是不会老的”!吴世珊数十年如一日卓有成效的努力和真诚的奉献,不仅为在美的华人华侨所称道,也为美国社会所承认。

1985年5月,她回到阔别近40年的家乡近。夫妇俩在合肥游览了市容,参观了工厂、学校,会见了亲友,并回到老家与昔日的老邻居忆叙往事。

进入21世纪之后,年过八旬的吴世珊老人身在海外,却更加心系故园,把好事从美国做回了合肥。她多次组织海外侨胞对家乡的教育事业进行捐款,筹得款项逾百万元,用于改善家乡的办学条件,在安徽大学设立“吴世珊奖学金”,并为赴美留学短训班牵线搭桥。她还热衷于为合肥的现代化大城市建设牵线搭桥,多次介绍美国的企业家和台商前来考察投资,两度带团返乡参加“中国·合肥************项目——资本对接会”。

在纽约,她经常参与接待出访的安徽代表团,共同为促进中美两国人民的友好往来作贡献。年届九旬,她依然像个年轻人一样,在熙熙攘攘的纽约街头搭乘巴士,每周到服务中心上班6天。

“身在海外,心系故园”。2003年,担任旅美加安徽同乡会名誉会长的吴世珊,回乡接受“合肥市荣誉市民”称号。