挽联背后的故事

发布日期:2020-06-10 作者:未知 浏览次数:0

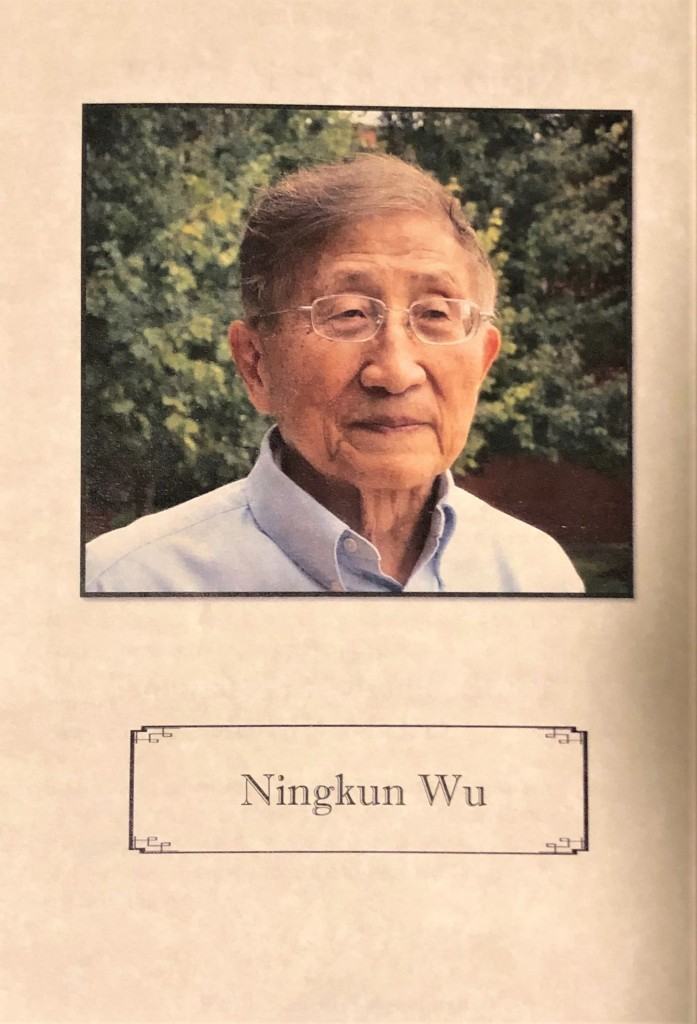

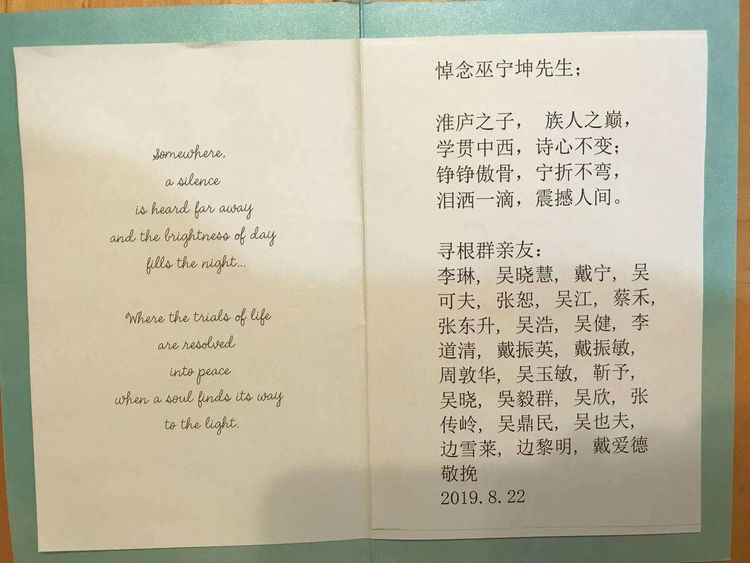

在著名翻译家兼作家巫宁坤先生的追思会场上,摆满了用鲜花组成的花圈、花篮,随附的挽联纷纷表达着人们对这位耿直的老知识分子的敬意。如果细看,有一幅挽联显得格外与众不同。“淮庐世家,赤子之心;铮铮傲骨,滴泪成金。” 落款为“寻根群亲友”。众所周知,淮庐是指安徽合肥一带。但凡介绍巫老的文章,都说他是江苏扬州人。在巫老的回忆文章里,也自称是“土生土长的扬州人”。可这幅表述他一生的挽联,为何说他出自“淮庐世家”呢?

说来话长。故事要追溯到远古。在安徽肥东六家畈,居住着吴氏大家族。其先祖吴太伯“三让王”的故事在历史上传为美谈,太史公司马迁将<<吴太伯世家>>列为<<史记>>中三十世家之首。到了清末,家境殷实的族领吴璠,娶了武显将军之女。他们育有四个儿子。1862年(同治元年),为抵抗太平军,李鸿章回乡组建淮军。吴璠的长子吴毓芬和四子吴毓兰,弃文从武,成为淮军华字营的正副统领。兄弟俩在军中屡立战功。其中吴毓兰更因在扬州俘获东捻头目赖文光而声名远扬。光绪年间,吴毓兰奉命在天津负责海防营务处和制造局事务,被授予天津河间兵备道。1882年(光绪八年),吴毓兰积劳成疾,不幸病故。清廷晋授他为荣禄大夫,特赏从一品封典,赠内阁大学士,并批准在扬州为他建立了一座“吴公祠”。吴毓兰的三子吴鼎椿,娶的是“合肥四姐妹”的堂姑、淮军名将张树声三弟张树槐之女。他们有个女儿长大后嫁入巫家,生下六个孩子,排行第五的小儿子,取名宁坤。

巫老自小生长在扬州的吴公祠里,他对那里的一切充满感情。每每提起吴公祠,他的眼睛就会发亮。几年前,我们这些吴璠后代建立了微信寻根群。成员大多分布在美国各州和中国各地,千山万水,血脉相连,寻根群为我们带来了家族的温馨。我们通过视频,听巫老用他那略带扬州口音的普通话讲述吴公祠的来历,讲述正厅高悬的“凌阁勋高”匾额,以及书房外那郁郁葱葱的五棵玉兰树。巫老过世的消息传来,亲人们聚集在寻根群里,回忆着他的音容笑貌,诉说着对他的思念和崇敬之情。拟定挽联时,大家更是字字推敲,句句斟酌。

巫老对肥东家乡一直很关注。2005年,当六家畈第11次续修吴氏族谱时,他去电询问,后来还委托家人从中国带回一套新版家谱。2017年,我作为吴毓芬的后代,特意飞到华盛顿拜访巫老。一见面,我的小女儿芊芊喊他“太爷爷” 。他笑了,乐呵呵地说:“老祖宗啦。”

巫老为人异常低调。他出身于淮庐世家,却鲜少跟人提起。就如他在抗日期间服务于飞虎队时,曾七次飞过随时可能丢掉性命的驼峰航线。这样的英雄壮举,在他的自传<<一滴泪>>里竟然只字未提。可是,有一首歌在他生命中却被他常常提起,那就是抗战时期的著名歌曲<<松花江上>>。2018年,98岁高龄的他,在接受央视纪录片<<西南联大>>摄制组采访时,面对镜头,唱起当年的这首歌,依然禁不住泪水涟涟。

千里扬州路,一朝燕归来。巫老仙逝的前些天,还在念叨着说要回扬州。追思会临近尾声时,<<松花江上>>的歌声再度响起,人们齐声唱着,送老人魂归故里,回到他朝思暮想的扬州,回到他念念不忘的吴公祠。